最新消息

公告

-

0

簡介

-

1

圖書館(孫雅各館)

-

2

孫雅各紀念銅像

-

3

吳威廉紀念館(聯合辦公室)

-

4

大鐘

-

5

校門龍頭

-

6

禮拜堂

-

7

孫雅各夫婦墓園

-

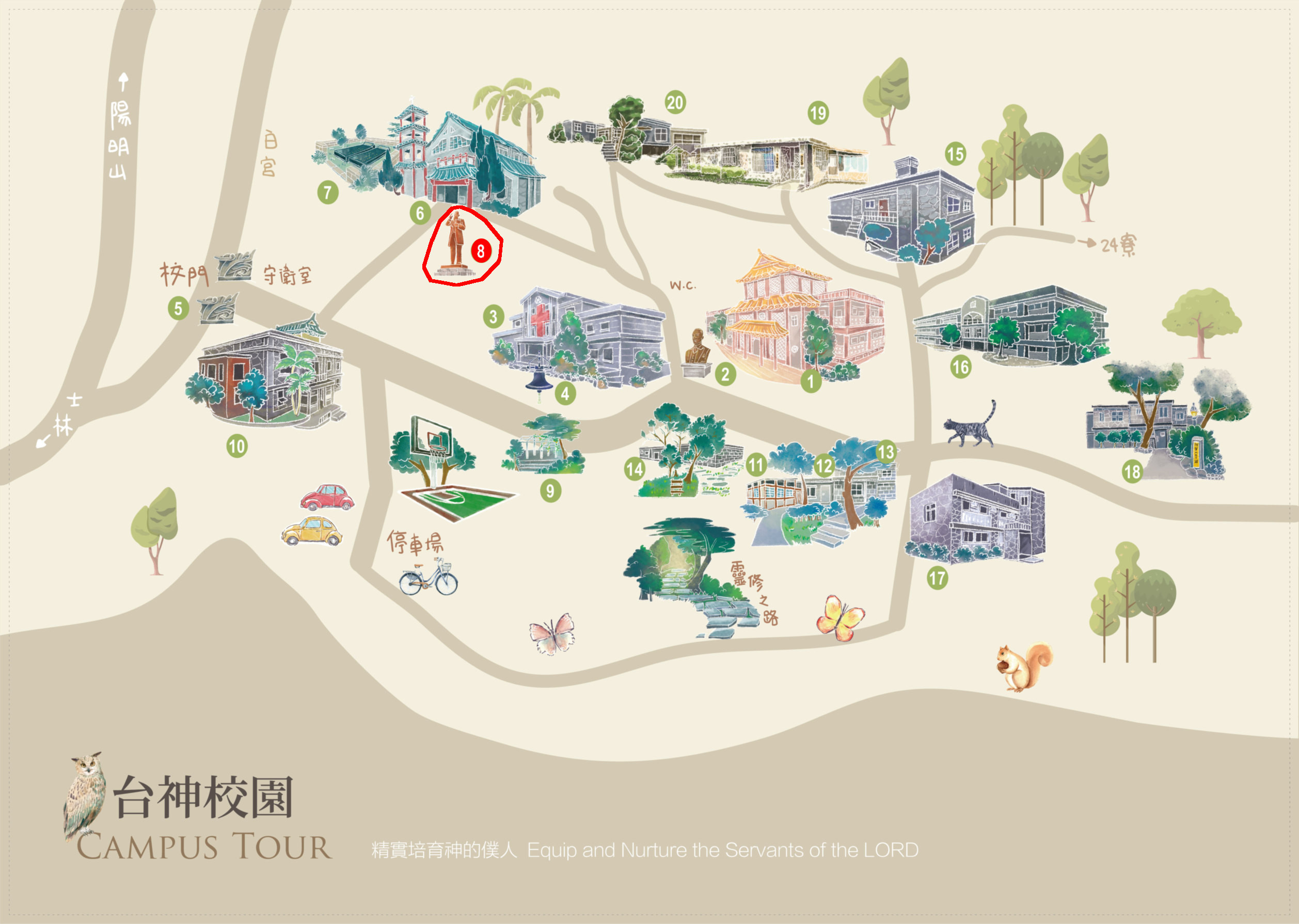

8

馬偕銅像

-

9

景觀造景

-

10

餐廳&第一女生宿舍

-

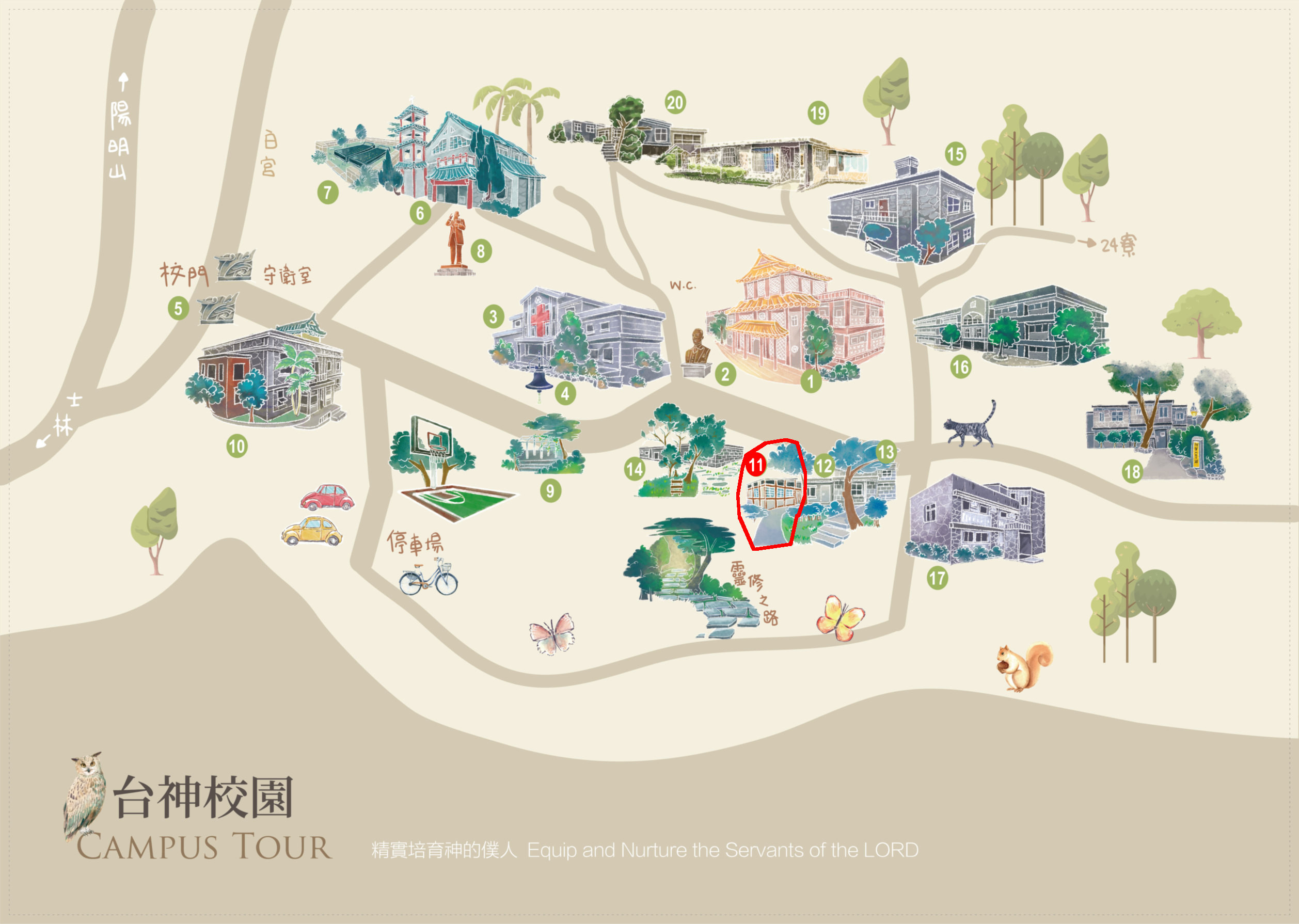

11

咖啡屋

-

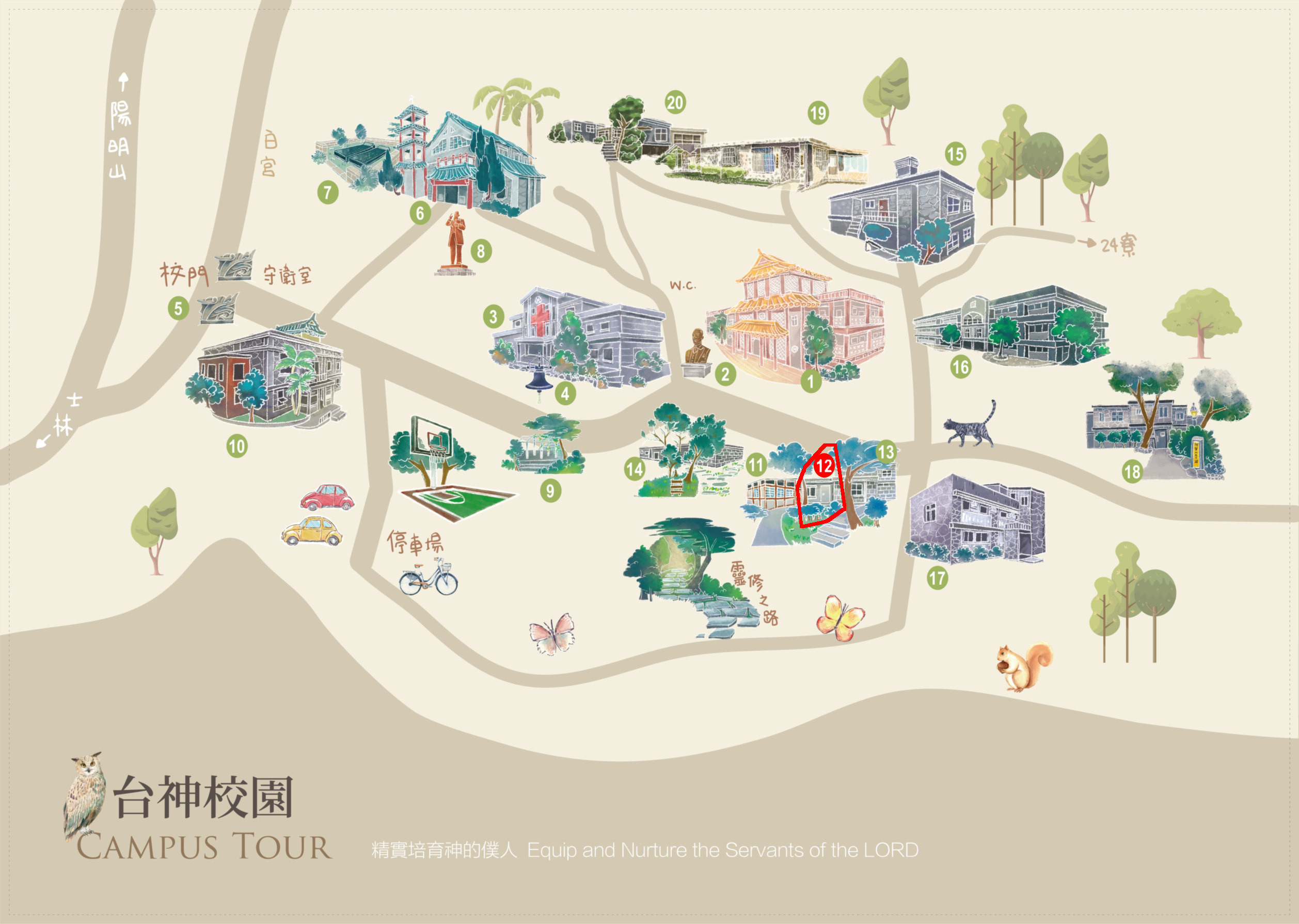

12

台灣基督教史料中心

-

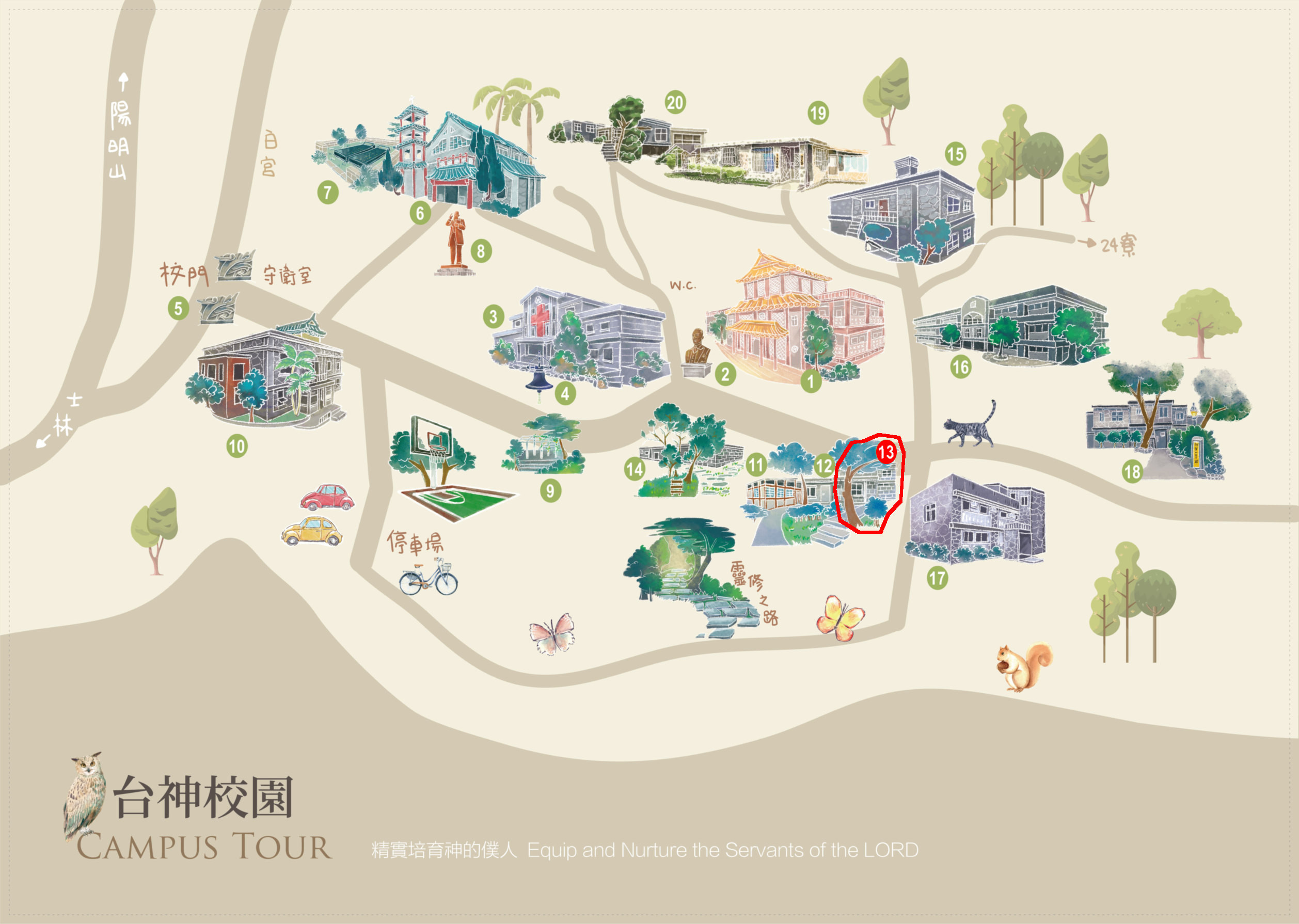

13

靈諮館(輔導中心)

-

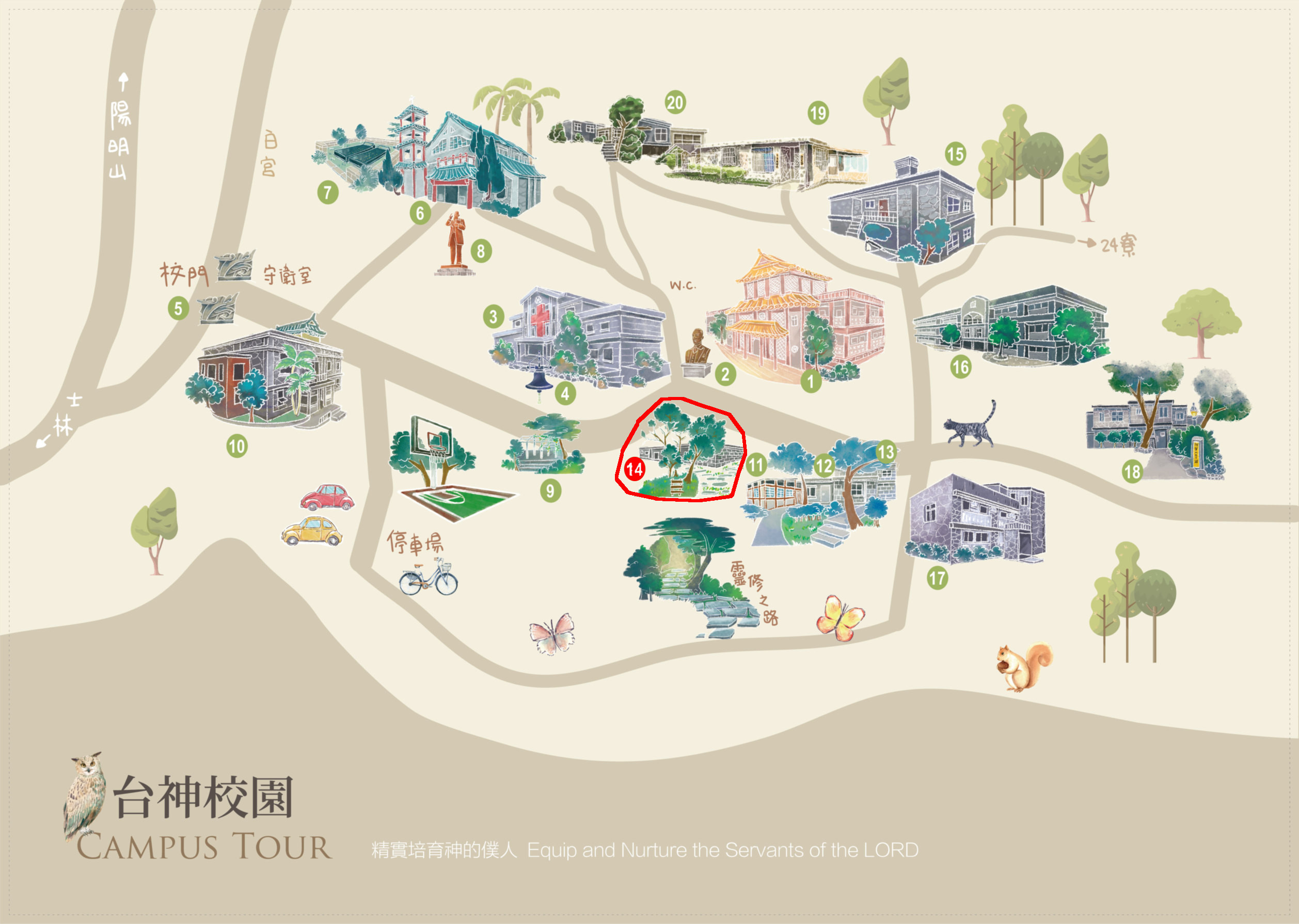

14

活動中心

-

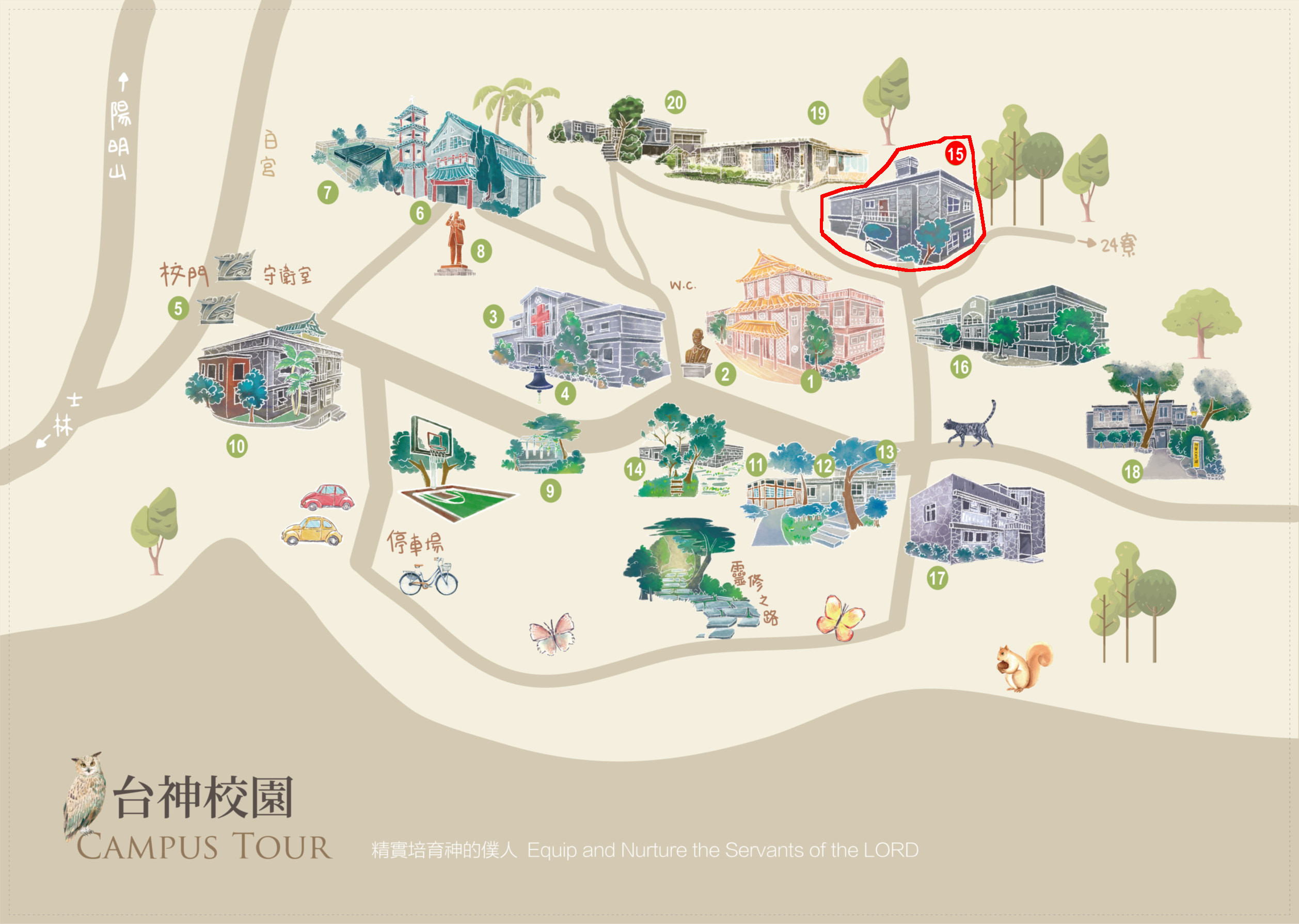

15

校友會館

-

16

男生宿舍

-

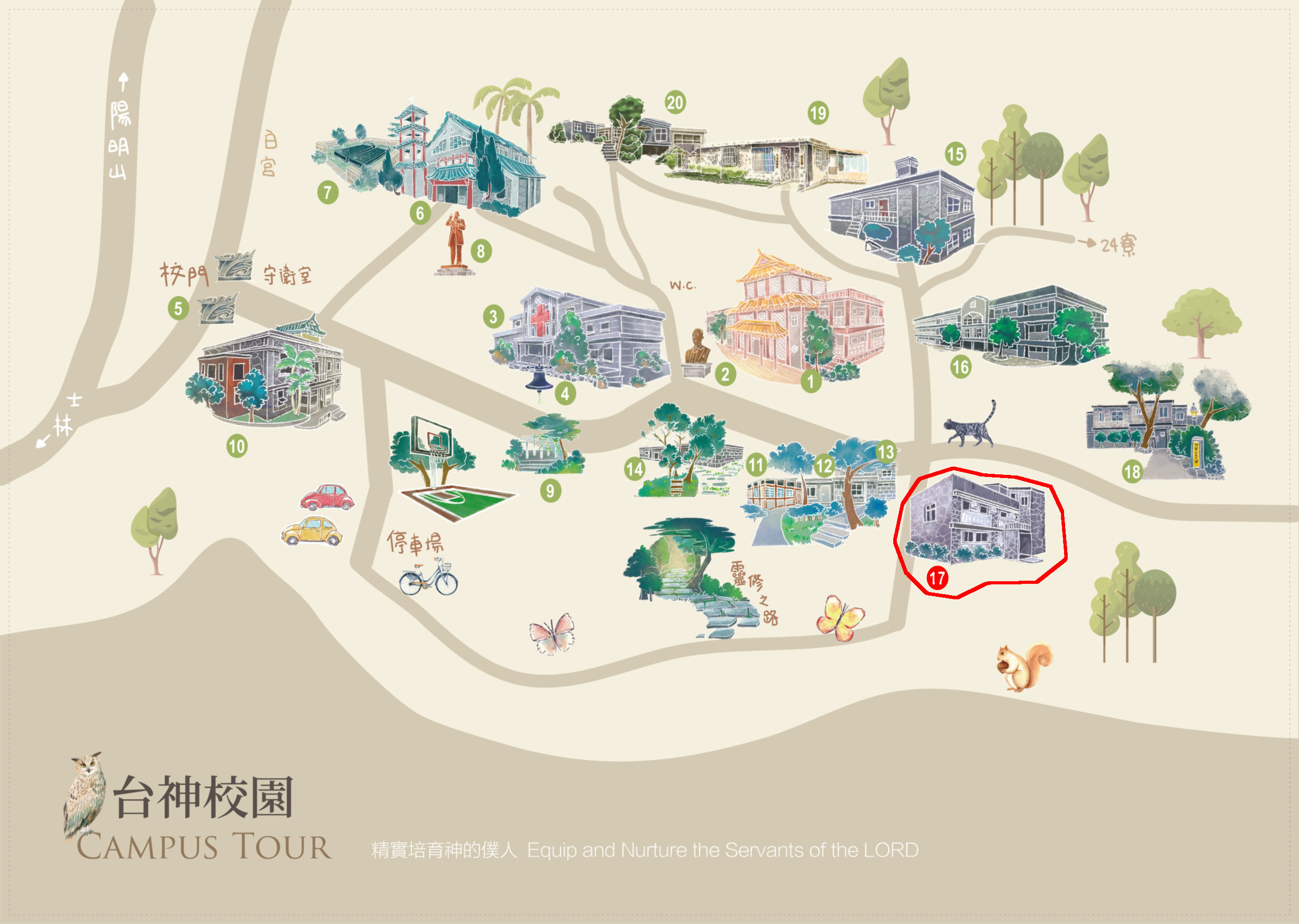

17

第二女生宿舍

-

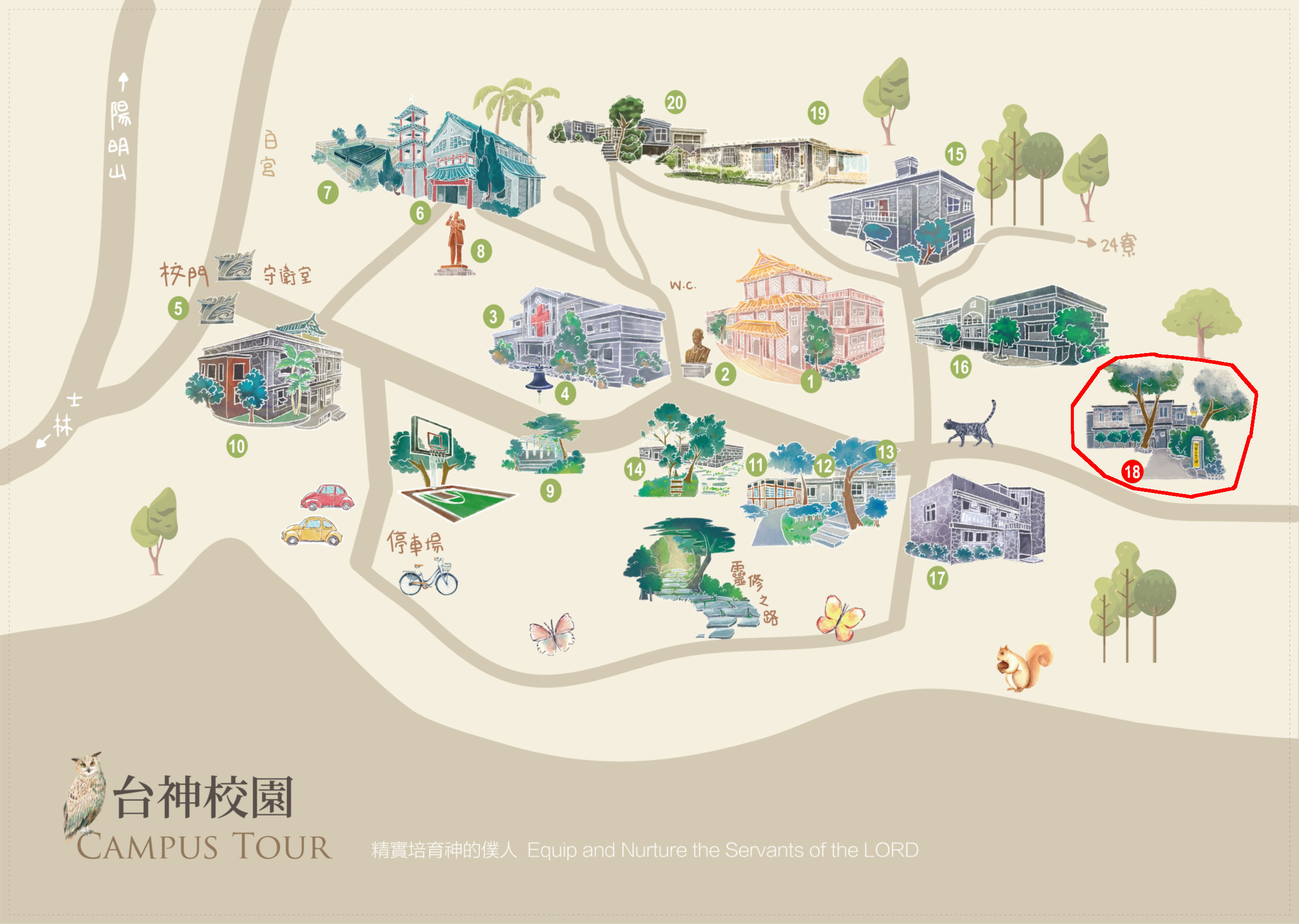

18

神學人會館

-

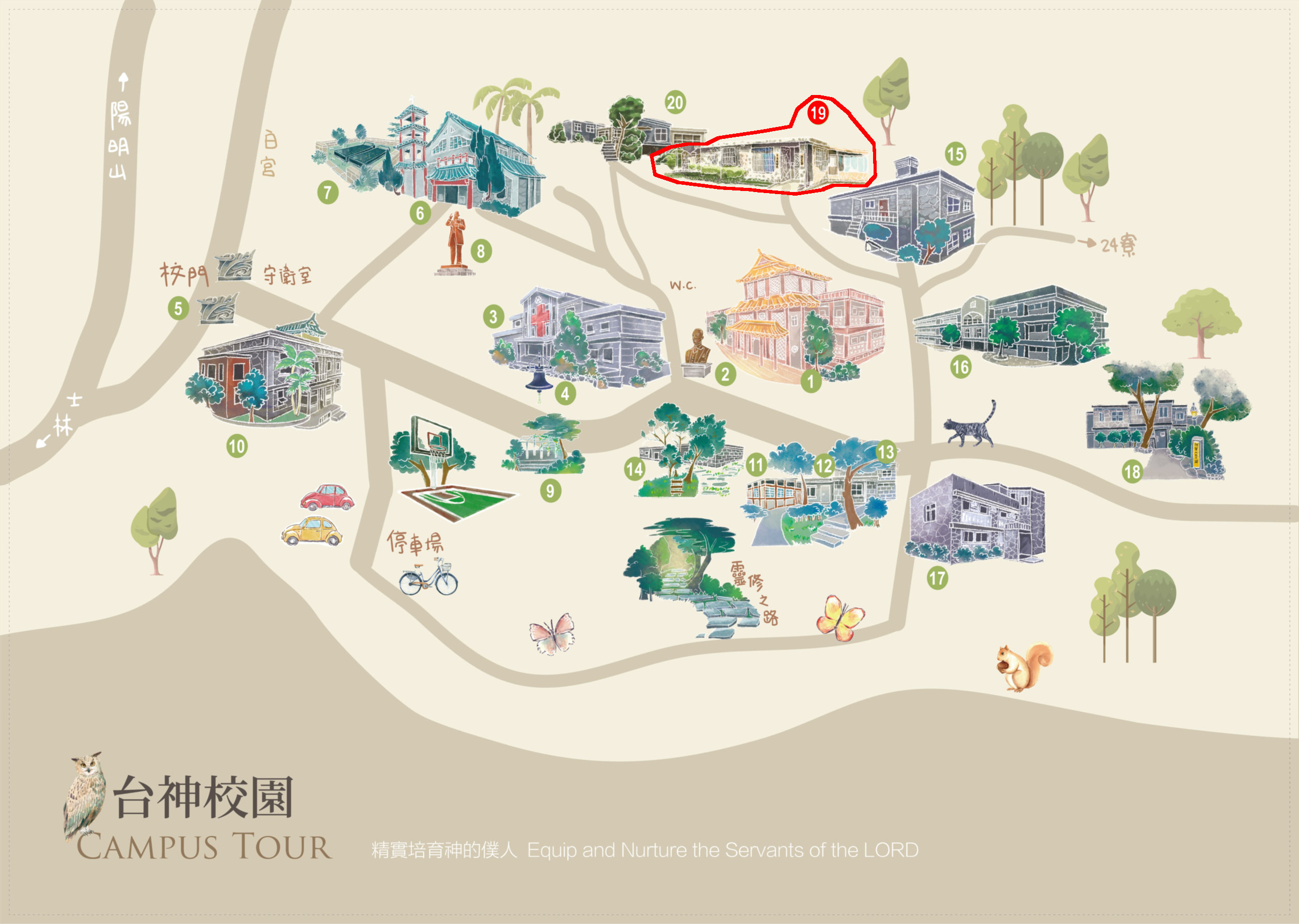

19

研究部

-

20

20-5教師研究室(20-5會議室)

-

簡介

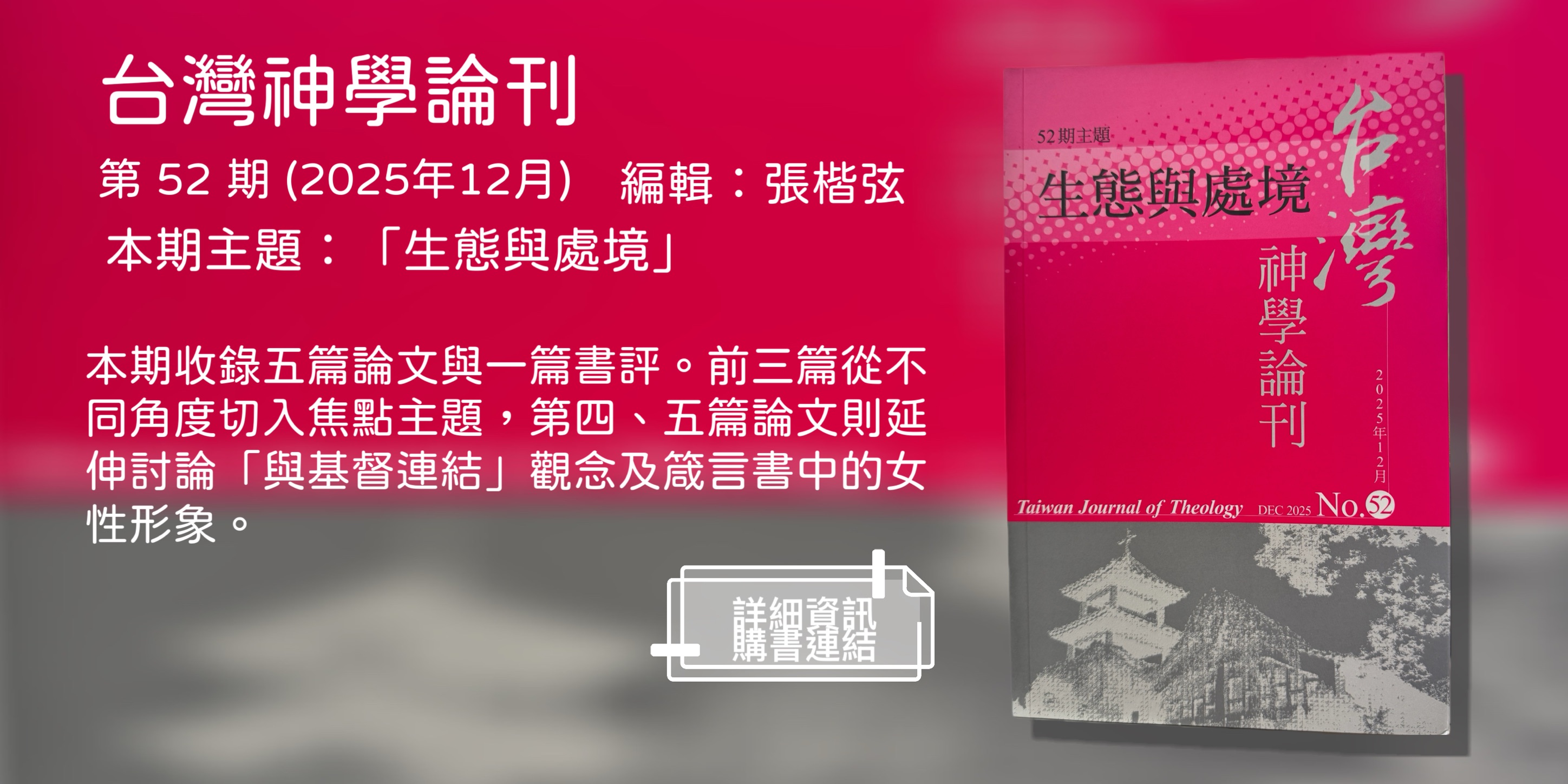

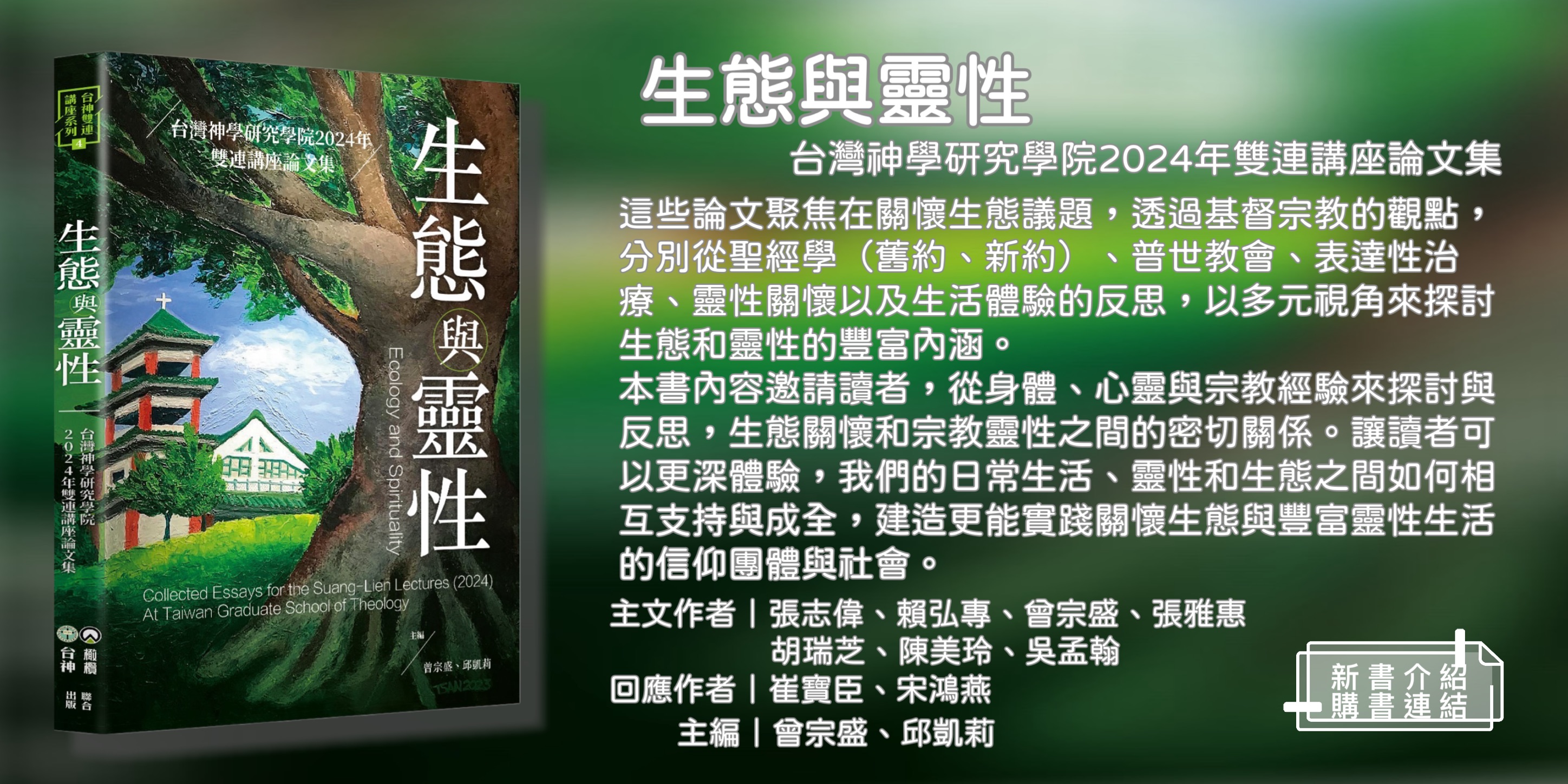

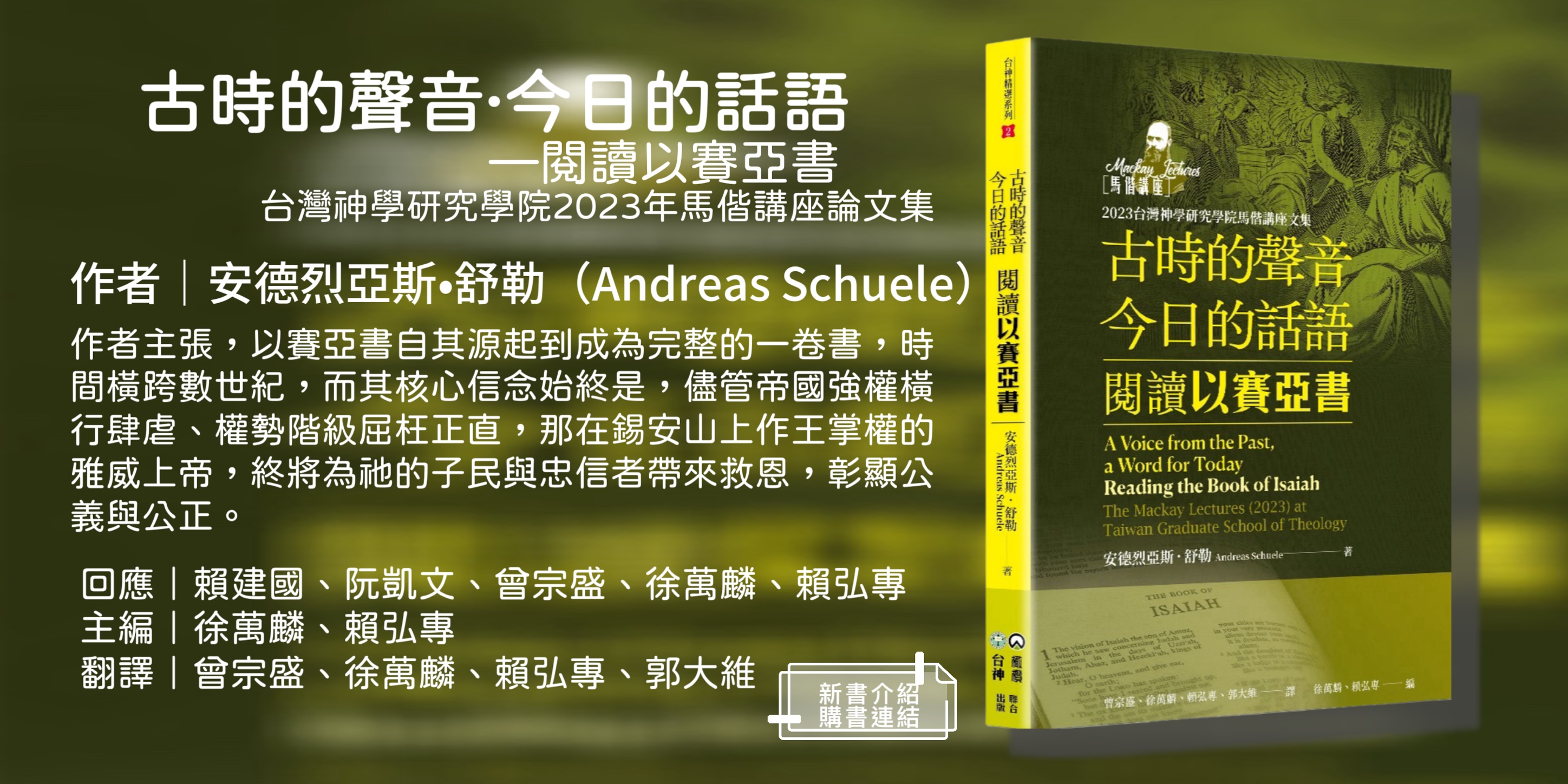

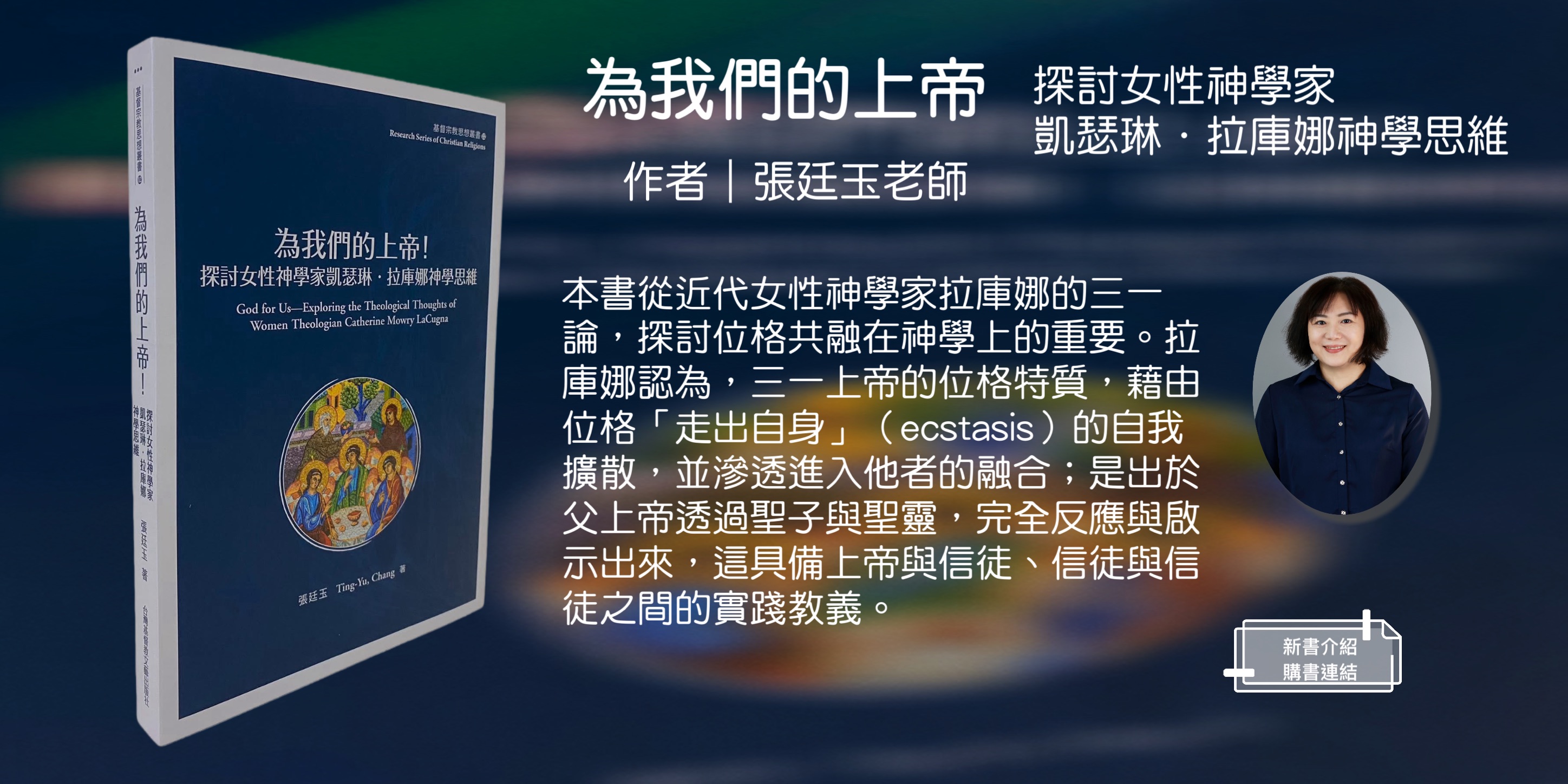

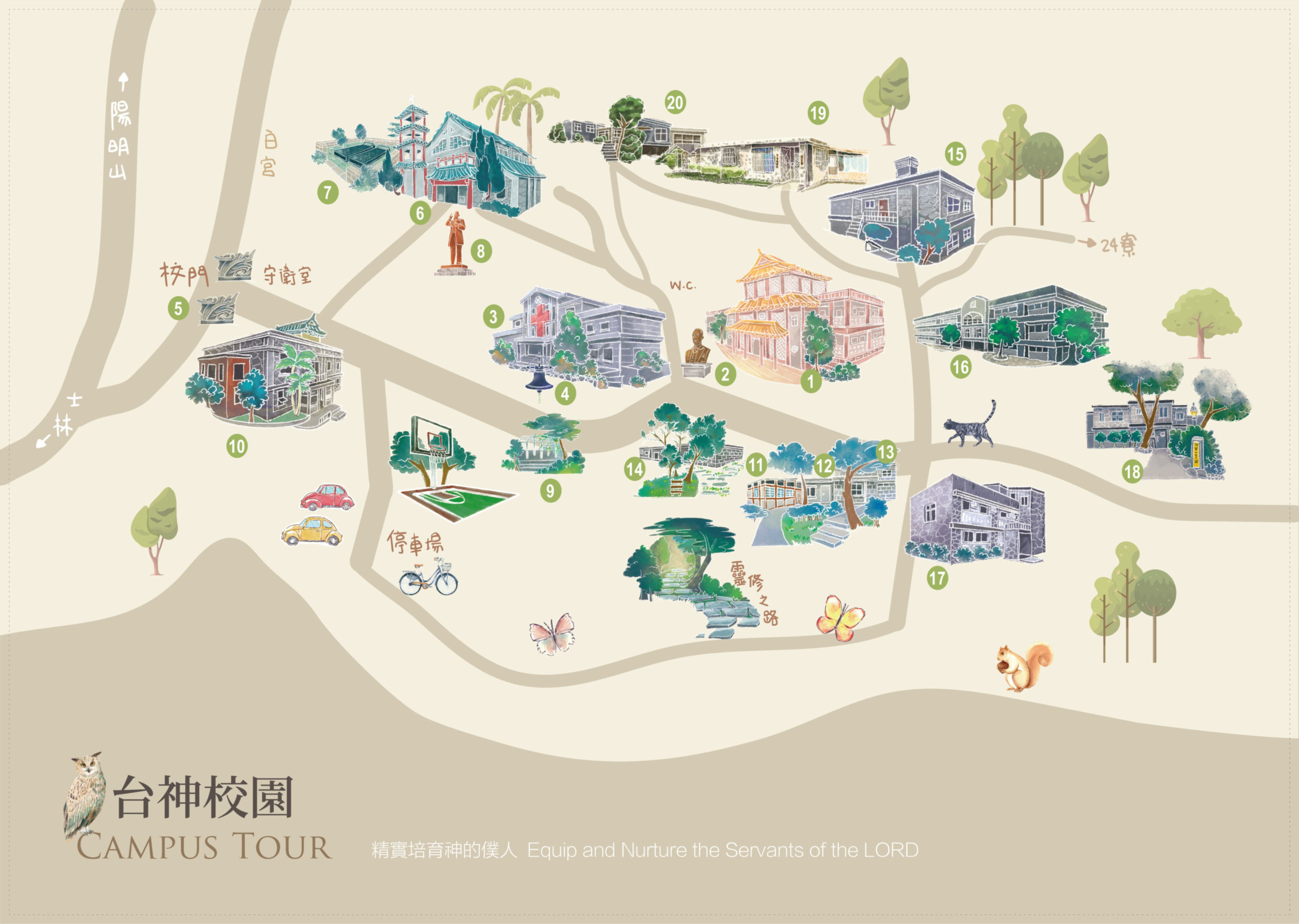

「台神」始於加拿大長老會來台的第一位宣教師偕叡理博士(通稱馬偕,Rev. George Leslie Mackay, D.D., 1844-1901)於1872年初至淡水所創。馬偕在最初的十年佈道期間,為了培育本土傳道人,從信徒選拔出學生加以授課,稱為「逍遙學院」(Peripatetic College)。1882年學院第一棟校舍「理學堂大書院」落成(現稱「牛津學堂」,座落於真理大學校園)。1901年由吳威廉牧師(Rev. William Gauld)接任院長。學校歷經遷校台北雙連、獲總督府私校設立認可改制為「台北神學校」、太平洋戰爭爆發停課等過程,於1945年戰爭結束後復校,改稱「台北神學院」。1947年孫雅各牧師(Rev. James Dickson)任院長,致力提高學生素質並建全學位授與制度。1948年改名為「台灣神學院」,1956年神學院從雙連遷校到陽明山嶺頭現址至今。

為使神學教育能躋身教育部承認的高等教育之列,發展與同級教育學府的交流管道,讓畢業生所獲學位能得到認可,並與國內外宗教研究系所及神學院更佳接軌,台神於2015年6月15日以「台灣神學研究學院」獲教育部准予立案登記,並自次年開始招生。現有學制包括:神學研究道學碩士班、神學碩士班、文學碩士班教會音樂組與文學碩士班靈性諮商組。

台神在邁入神學教育的新紀元之際,以更開放的心懷關注社會議題並聆聽教會心聲,也以更多元的方式,將珍貴的神學教育資源提供給教會及高等學術界共享。在這瞬息萬變的時代中,所不變的就是台神將繼續持守創設者馬偕博士「焚而不燬」之崇高精神,盡心、盡性、盡意、盡力事奉上帝,完成受託的使命。宣教師的奮鬥

馬偕(George Leslie Mackay, 1844-1901)

是加拿大長老教會派到海外的第一位宣教師,也是荷據時代以來在台灣北部從事醫療、教育與傳道工作的頭一位外國宣教師。他信仰堅定,個性果敢熱誠,行事有「不居次位」的剛毅作風,因為宣揚真理不畏艱難,創建六十間教會,一間醫院,一間理學院,以及一間女學堂,奠下北部教會的深厚根基。他深爱台灣的土地與人,將黃金年華獻給台灣,娶台灣某,最後更死在台灣,埋骨在淡水。台神禮拜堂前的馬偕銅像就是紀念這位創設者,並緬懷他那打死不退的宣教精神。他「寧願燒盡,不願銹壞」的精神,也成為台神從事台灣本土宣教的基本動力。

吳威廉(William Gauld, 1861-1923)

接續馬偕在北台灣的工作,在1901年接任台神的院長。他行事「不居首位」,尊重本地人,並成立「台北長老中會」,以「合議」的精神開創北部教會的議會制度,為北台灣社會樹立民主典範。吳牧師也是非常出色的建築家,實際建造許多的教會及學校,包括當時被稱為「全亞洲最美麗之建築物」的馬偕醫院舊樓(現已拆除)。他曾為日據時代的鐵道局設計火車時刻表,並擔任台灣總督府的建築顧問。台神的主要行政大樓-「吳威廉館紀念館」-就是紀念這位充滿民主精神的加拿大宣教師,他所倡導的合議制度也成為台神的治校理想。

孫雅各(James Dickson, 1900-1967)

美國達科他州人,受加拿大長老教會徵召來台,在日據末期和戰後的教會裡扮演重要的角色。孫牧師個性爽朗親和,行事著重規模和實效,並兼具行政經營才能和遠見。他對台灣教會的主要貢獻為原住民宣教及神學教育,從日據時期起他就盡力培養原住民人才,並鼓勵他們不懼迫害與困難,返回自己族中宣教,他的原住民事工被稱為「二十世紀的神蹟」。他對台神的最大貢獻是在戰後將學院由牛埔庄(原址在今中山北路台泥大樓)遷至嶺頭現址。孫牧師苦心經營學院,每一棟建築物,每一棵花草樹木,都能看到他的心血,踏行於校園的每一步,皆可體會他所經營的「台神之美」。 - 圖書館(孫雅各館)

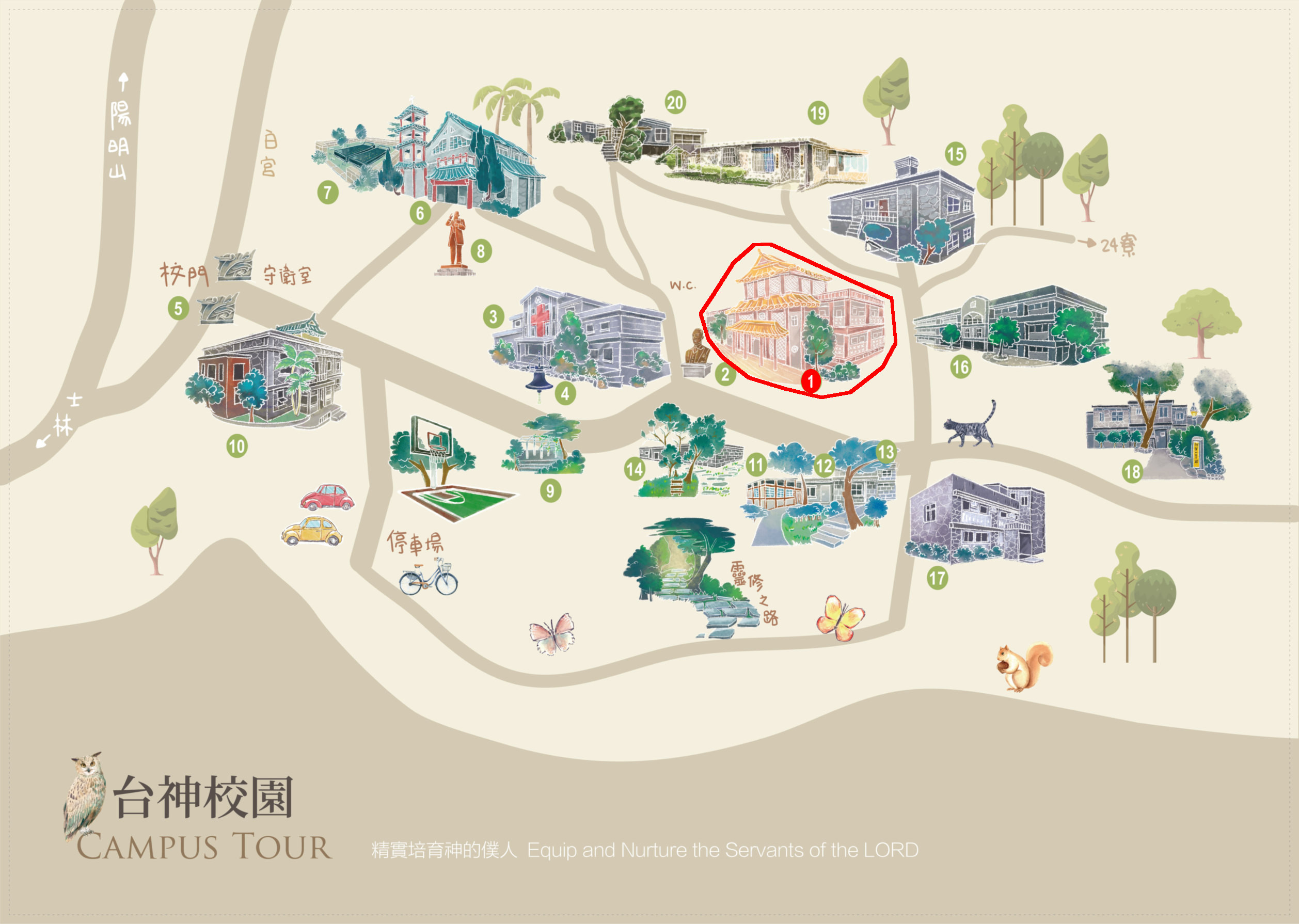

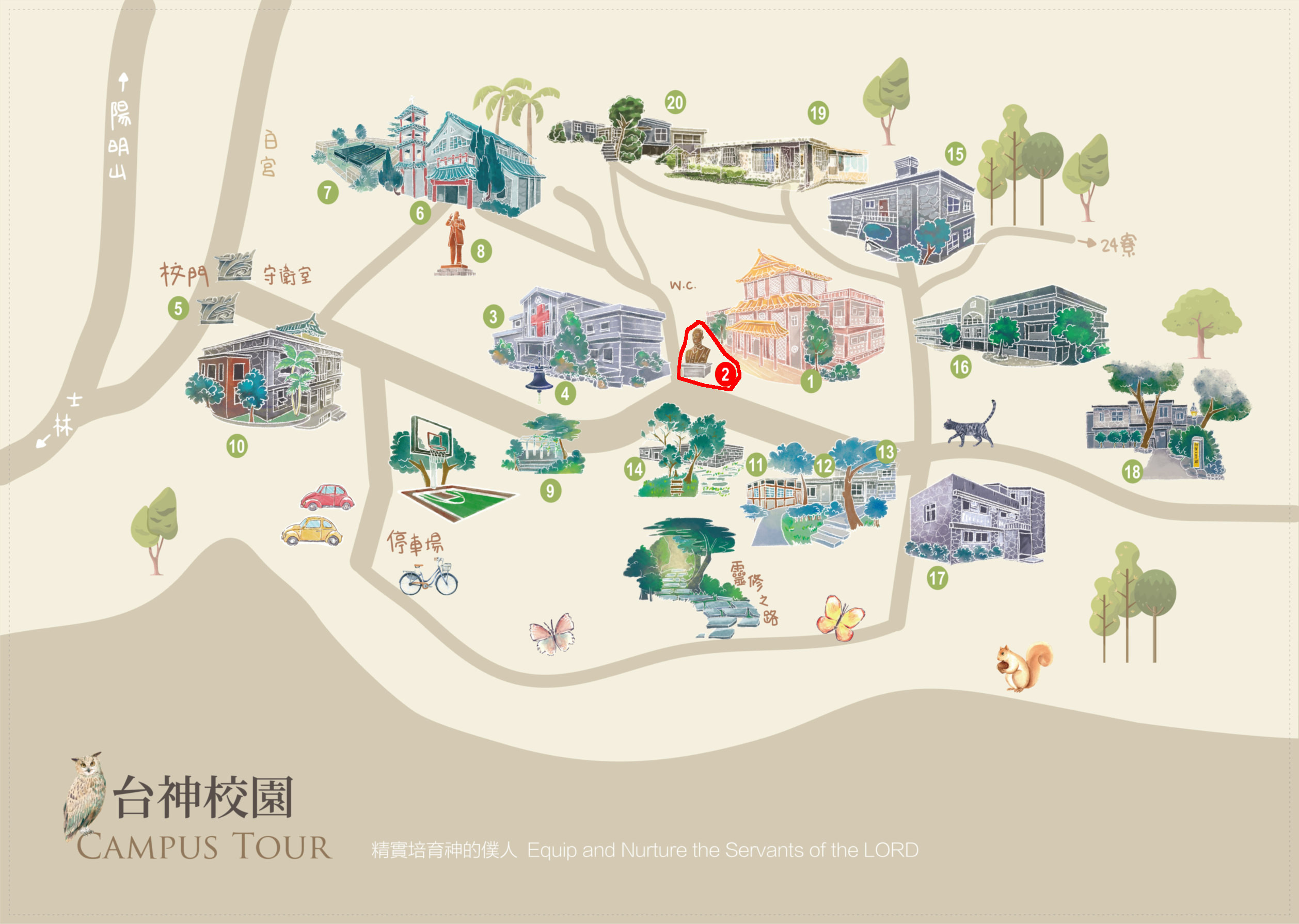

1872年馬偕博士創校時就有圖書室,收藏以宣教師的贈書為主。日人治台時,添加了日文書。早年書籍採購多為基督教聖經及神學類西文書,直至近年中文基督教出版品漸多,中文書籍漸增。近年來因應教學及學術研究發展,書籍類別遍及基督教神學、哲學、教育、社工、靈性諮商、教會音樂、宗教學以及台灣史等領域。目前館藏圖書近十萬冊,並提供豐富的國內外期刊及電子期刊、視聽光碟,以及電子資料庫等資源。地下室與一樓為圖書區及閱覽區域,二樓為教室,三樓為琴房。館前有孫雅各牧師銅像。 - 孫雅各紀念銅像

James Dickson (1900-1967) - 吳威廉紀念館(聯合辦公室)

William Gauld (1861-1923) - 大鐘

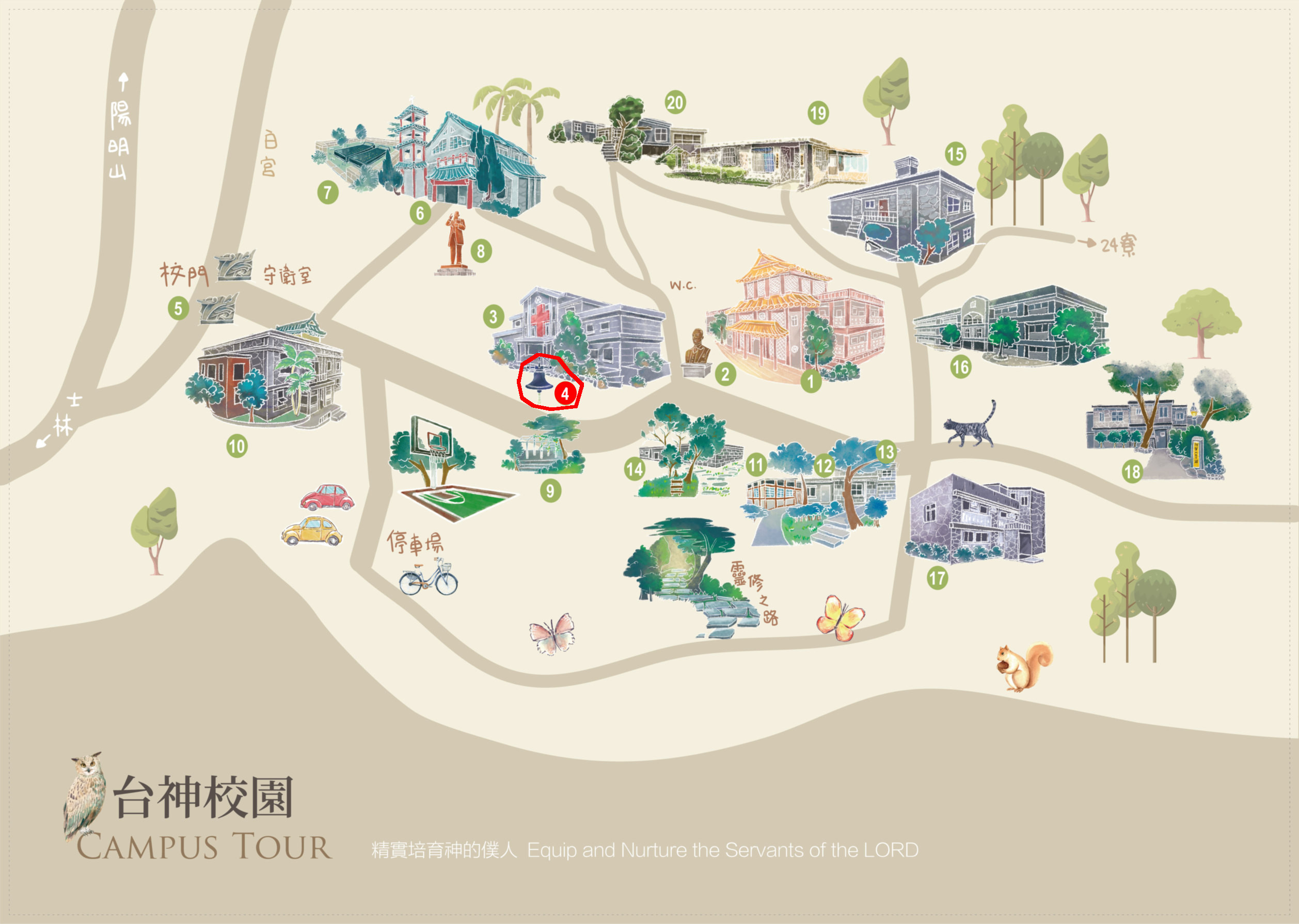

原屬於英商寶順洋行主人、被史家尊為「台灣烏龍茶之父」的陶德(John Dodd)所有,1890年2月在他離台前贈送給馬偕,作為上下課打鐘之用,現掛在行政大樓(吳威廉紀念館)右側。該鐘上刻有“Quintin Leitch 1840”等字樣,顯示該鐘可能原屬位於蘇格蘭港市格拉斯哥(Glasgow)外港的格林諾克(Greenock)港的Quintin Leitch船公司所有,推測它在來到台灣之前,曾隨著貨船周遊世界。目前老鐘已經退役,改以電子鐘提醒上課作息。 - 校門龍頭

台神校門的龍頭是由淡江中學美術老師陳敬輝所設計,龍是本土化的宗教象徵,取其「大有能力」和「吉祥」之意,以龍為校門象徵著校門以內為「神聖空間」,這是台灣本土神學的具體實踐。 - 禮拜堂

由台北名建築師林慶豐及淡江中學美術老師陳敬輝共同設計,並由建築家胡明德監造完成(1958)。禮拜堂是台神最高的建築物,結合東西方建築形式的本土化教堂,外面飾以對比傳統宗教之佛塔形式的鐘樓,內部則是仿歌德式的禮拜空間,主要以在地石材建成,具有堅固實用、美麗大方、冬暖夏涼等特點。教堂內的管風琴於西元1895年在美國密蘇里州由Kitgen&Son公司製造,原設置在孟菲斯第一長老教會,1977年由美國長老教會來台宣教師施麥哲(Rev. Smathers)引介運來台灣,於1978年台灣神學院校慶時正式啟用。教堂內部的空間可供學院多元活動(禮拜、演講、音樂會、特別活動等)使用,是校園生活的中心。 - 孫雅各夫婦墓園

James Ira Dickson (1900-1967) & Lillian R. Dickson (1901-1983) - 馬偕銅像

George Leslie Mackay (1844-1901) - 景觀造景

此地曾是早期台北市各教會弟兄姐妹們野外禮拜的熱門場地,在此透過觀賞各樣植物的美,聆聽大自然的各種聲音,更能體會上帝創造的奧秘。這裡也是觀看台北市夜景的絕佳場所。 - 餐廳&女舊寮(第一女生宿舍)

- 咖啡屋

- 台灣基督教史料中心

- 靈諮館(輔導中心)

- 活動中心

- 校友會館

- 男寮(男生宿舍)

- 女寮(第二女生宿舍)

- 神學人會館

- 研究部

- 20-5教師研究室(20-5會議室)

交通資訊

台灣神學研究學院/台灣神學院

地址:111014台北市士林區仰德大道二段二巷20號

一. 開車:

路線說明:上仰德大道,經過國安局、華興中學,再上行右邊叉路直行,即可看到本校標誌。

二. 搭公車:

至【嶺頭站】

1.捷運【劍潭站】1號出口下左邊樓梯,往左走最後三根站牌,搭乘紅5.303區.小15.小16.小17。

2.捷運【士林站】1號出口中正路邊,搭乘303區.小15.小16.小17,或走至中正路左邊站牌處,搭乘紅5。

3.中山北路和中正路交叉口-西歐加油站-【福林國小站】,搭乘小15.小16.小17.紅5.260區.303區。

4.台北車站北二門出口處市民大道上或中山北路沿線,搭乘260區公車。

5.681公車由東湖站發車,沿途經捷運站(東湖站.葫洲站.大湖公園站.內湖站.文德站.港墘站.西湖站.劍南路站).中影文化城。

Traffic Information

Taiwan Graduate School of Theology

Address: No. 20, Lane 2, Section 2, Yang-de Boulevard, Shilin District, Taipei City 111014

1、Driving:

Route Description: Drive up Yangde Boulevard, pass by the National Security Bureau and Huaxing High School, continue straight on the right fork, and you will see the school sign ahead.

2、By Bus:

To Lingtou Station:

(1) From MRT Jiantan Station Exit 1, go down the stairs on the left side, walk to the left for the last three bus stops, take Red 5, 303, Xiao 15, Xiao 16, or Xiao 17.

(2) From MRT Shilin Station Exit 1, along Zhongzheng Road, take 303, Xiao 15, Xiao 16, or Xiao 17, or walk to the left side of Zhongzheng Road bus stop and take Red 5.

(3) Intersection of Zhongshan North Road and Zhongzheng Road - Esso Gas Station - Fulin Elementary School Station, take Xiao 15, Xiao 16, Xiao 17, Red 5, 260, or 303.

(4) Exit from Taipei Main Station North Exit 2, on Civic Boulevard or along Zhongshan North Road, take bus route 260.